발효, 질문이 필요할 때

- 게시판명

- NANRO ACADEMY

- 날짜

- 2025년 1월 16-17일

- 장소

- 김명성 발효 연구소

지난 2024년 12월 4일, 우리나라의 ‘장 담그기 문화’가 유네스코 인류무형문화유산으로 등재되었다. 장(醬)은 단순한 발효 식품이 아니다. 우리의 지혜이자 기술이며, 모든 음식의 근간이 되는 존재다. 그런데 우리는 과연 장에 대해 얼마나 알고 있을까? 혹시 단순히 옛날 방식 그대로 따라 하기만 하고 있지는 않을까?

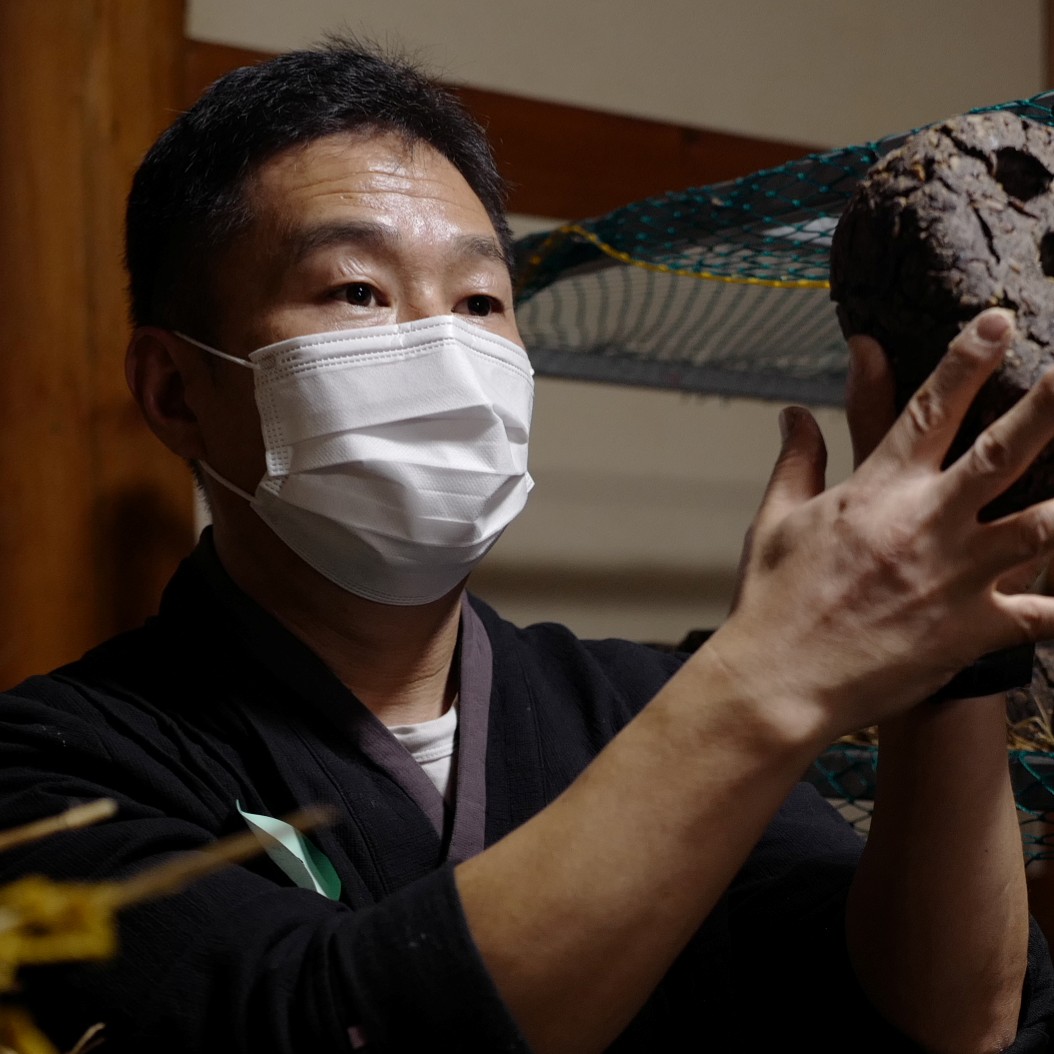

오늘은 우리의 장을 조금 더 이성적으로 바라보며 통찰하는 시간을 가졌던 [NANRO ACADEMY: 김명성 발효 연구소_장]에 대한 이야기 공유해보려 한다.

‘왜’라는 질문을 던져라

김명성 소장은 발효 과정의 모든 단계에는 이유가 있어야 하며, 그 이유를 명확히 설명할 수 있어야 한다고 강조했다. 예를 들어, 메주를 만들기 위해 콩을 삶는 과정을 생각해보자. “왜 콩을 삶는가?” “왜 6시간 동안 삶아야 하는가?”와 같은 질문을 던지는 것이 중요하다. 이러한 질문을 통해 발효 과정의 논리적 근거를 찾고, 문제점을 개선할 수 있다. 전통을 계승하는 것과 무작정 따라 하는 것은 다르다. 중요한 것은 과정의 이유를 이해하고, 시대에 맞게 발전시키는 것이다.

▶ 김명성 발효연구소 소장:

“콩을 왜 6시간이나 삶아야 할까요? 5시간 삶으면 안 돼요? 7시간은요? 콩을 삶을 때 중요한 건 얼마나 삶았냐가 아닙니다. 왜 이 시간만큼 삶았는지가 중요한 거예요.

콩을 6시간 동안 삶았다는 건 콩을 살짝만 눌러도 뭉그러뜨릴 수 있도록 푹 삶았다는 거예요. 콩을 이 정도로 푹 삶으면 콩에 수분 함량이 너무 많아지고 밀도가 너무 높아져서 발효에 필요한 미생물들이 서식하기 힘든 환경이 만들어집니다. 그럼에도 과거에는 콩을 무르익도록 삶았어요. 왜일까요?

과거에는 콩을 찧는 절구통이 밖에 있었어요. 메주는 언제 쑬까요? 찬바람 불어오는 겨울에 합니다. 그래서 콩을 익히고 절구통에 넣어 찧으려고 밖으로 가져오다 보면, 부드럽게 다 익었던 콩이 찬 바람을 맞고 다시 딱딱해져요. 그럼 당연히 절구질이 힘들겠죠. 왜 힘들어요? 딱딱한 콩을 사람이 직접 절구질을 했으니까요. 그런데 요즘도 겨울에 찬 바람 맞으면서 절구질 하나요? 또 절구질을 사람이 하나요? 아니잖아요. 이러한 배경과 원리를 들여다보고 이해를 하면 콩을 꼭 6시간 동안 삶아야겠구나 하는 생각은 사라질 거예요. 동시에 콩을 짧은 시간만 삶아도 되는 이유를 안 채 자신감을 갖고 메주를 쑬 수 있게도 되죠.

이런 것들을 몰라도 메주는 만들 수 있을 거예요. 근데 우리의 문화를 제대로 계승해 나갈 수 있을까? 한다면 조금은 힘들지 않을까 싶어요”

맛의 일관성

장이 담길 때마다 맛이 달라지고, 그것을 당연하게 받아드리는 현상은 발효 식품의 고질적인 문제 중 하나라고 김명성 소장은 설명했다. 그는 요리에서 같은 레시피로 만들어도 맛이 다르면 문제가 되는 것처럼, 발효 식품 역시 일정한 맛과 품질을 유지해야 한다고 말했다. 발효는 자연적인 과정이지만, 현대적인 접근법을 통해 더 정밀하게 관리할 수 있다. 발효 조건을 명확히 분석하고 데이터화함으로써 일정한 품질을 유지하는 것이 필요하다.

▶ 김명성 발효연구소 소장:

“많은 사람이 장은 담을 때마다 맛이 달라 만드는 사람마다 맛이 달라 그래요. 제가 제일 싫어하는 말이에요. 만약에 여러분들이 요리를 할 때마다 맛이 달라 봐요. 그것도 같은 요리가. 그걸 요리를 잘 한다고 표현할 수 있을까요? 근데 왜 장은 할 때마다 다를 수도 있는 거라고 인정하는 거예요? 할 때마다 다르면 안 돼요. 분석적으로는 어떨지 몰라도 적어도 관능적으로는 같아야 돼요.

여러분들이 오늘 저희 연구소 장을 쓰는데 받을 때 마다 맛이 다르면, 여러분들이 저희 연구소를 어떻게 믿고 쓰겠어요. 우리나라 발효의 단점을 보완하려면 과정과 현상에 대한 설명도 할 줄 알아야 하고, 이 설명에 따른 결과물이 일정하게, 그대로 나오게 만들어야 해요.”

미신에서 과학으로

장, 메주 더 나아가서 발효에 대해 알아가기 위해 우리가 궁극적으로 탐구해야 하는 것은 무엇일까? 여기에 대한 답으로 김명성 소장은 그동안 미신으로만 여겼던 미생물의 역할이라고 말했다. 미생물의 역할을 과학적으로 풀어내는 것만으로도 전통 발효 방식에 대한 새로운 통찰을 얻을 수 있다. 이를 통해 장을 더 체계적으로 연구하고, 산업화할 수 있는 가능성도 열린다.

▶ 김명성 발효연구소 소장:

메주를 발효할 때 필요한 건 볏짚이 아니에요. 볏짚 안에 있는 ‘바실러스 서브틸리스’, 우리말로 하면 고초균이라는 미생물이 필요한거죠. 고초균을 좀 더 뜯어보면 고는 마를 고, 초는 풀 초를 의미한다는 걸 알 수 있어요. 다시 말해 고초균이란 건조한 풀에서 활동하는 균이라 할 수 있어요.

풀이 언제 마를까요? 여름에 마를까요? 겨울에 마르죠. 또 이 고초균은 평균 5℃정도 되는 기온에서 활성화가 돼요. 우리가 식중독 균만 봐도 고온다습한 환경에서 강하다 하잖아요. 근데 고초균은 저온에서도 살아남을 수 있어요. 그래서 11월부터 4월 사이, 그러니까 겨울에 메주를 쑤는 거예요. 이렇듯 미생물의 역할을 과학적으로 풀어내기만 해도 꽤 많은 것들을 이해하고 설명할 수 있게 돼요. 효율과 다양성도 찾을 수 있고요.”

3시간 동안 이어진 강연을 통해 얻은 핵심은 세 가지다. 첫째, 발효 과정에서 발생하는 모든 현상을 설명할 수 있어야 한다. 둘째, 일정한 맛과 품질을 유지하기 위한 산업화가 필요하다. 셋째, 미생물의 역할을 과학적으로 이해함으로써 전통 방식을 현대적으로 발전시켜야 한다.

전통을 그대로 보존하는 것도 중요하지만, 이를 더 깊이 이해하고 발전시키는 것이야말로 우리의 장 문화가 지속될 수 있는 길이 아닐까. 과거를 답습하는 것이 아니라, ‘왜?’라는 질문을 던지고 과학적으로 탐구하는 것. 그것이야말로 진정한 전통의 계승이자 미래를 향한 길이라 할 수 있을 것이다.

강사

모더레이터

게스트

- 안진호 (前 무슈벤자민)

- 전성빈 (빈호)

- 배경준 (본연)

- 박가람 (드레스덴그린)

- 윤예랑 (물랑)

- 윤대현 (소울다이닝)

- 김희은 (소울다이닝)

- 성시우 (레귬)

- 박주은 (주은)

- 김상아 (본앤브레드 부산)

- 민경환 (본앤브레드 서울)

- 이정대 (스시정대)

- 김영빈 (마테르)

- 신용준 (주052)

- 김영우 (뜨락)

- 박세영 (금돼지식당)

- 송홍윤 (윤서울)

- 김정아 (난로)

- 배재환 (난로)

- 이재민 (샘표)

- 이홍란 (샘표)

- 안형균 (샘표)

- 전희란 (GQ)

- 김직 (루에랑_프랑스)

- Sung Sik KIM (루에랑_프랑스)

- Steven DERU (루에랑_프랑스)

- 허밝음 (신동와인)